Le gage du malheur

Mohamed Achraf Chiadmi

Lire et écrire, aux yeux de Pascal Quignard, sont une forme d’errance. A priori, aucune certitude, ni destination. Il suffirait d’être en chemin.

Peter Handke ouvre son allocution du prix Nobel, en rappelant un passage de sa pièce Par les villages :

“ joue le jeu. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation. Mais n’aie pas d’intentions. Évite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Implique-toi et méprise la victoire. N’observe pas. N’examine pas, mais reste prêt pour les signes.”

Chez l’écrivain autrichien, le regard ne raconte pas, il accueille ; c’est à lui qu’est léguée la narration. Car en écrivant, Handke court “le péril d’être exhaustif […] de remplir au lieu de laisser libre.” Il se voit catalogueur et ennemi intérieur de son autre moi – qu’est le narrateur. (Mon année dans la baie de personne).

L’écriture naît de cette tension, comme une brèche. Écrire serait donc observer sans examiner, laisser libre court à l’immanence.

L’écriture naît de cette tension, comme une brèche. Écrire serait donc observer sans examiner, laisser libre court à l’immanence.

C’est pour cela que Handke laisse jaillir les moindres gestes et regards de ses personnages dans leur candeur première, leur sensibilité brute, au moment où l’Histoire les a rendus mécaniques, calculés et, par moment, cruels. Est-ce un hasard si Philippe Jaccottet le qualifie “d’observateur anhistorique” ?

Le lecteur remarquera le choix de la géographie ; Handke et ses personnages arpentent les chemins périphériques, “non étatisés, non socialisés”. Il s’agit de décentraliser regard et topos.

Le malheur indifférent correspond à cette logique ; il s’ouvre brutalement sur un fait divers (rappelant à quelques égards l’incipit de l’Etranger de Camus) : « sur la rubrique FAITS DIVERS il y avait ceci dans un numéro du dimanche de la Volkszeitung de Carinthie : “Une mère de famille de A. (commune de G.), âgée de 51 ans, s’est suicidée dans la nuit du vendredi à samedi en absorbant une dose massive de somnifères.” » Le suicide de la mère réduit à l’anonymat bureaucratique – avant que l’envie d’écrire « ne se transforme à nouveau en silence hébété. »

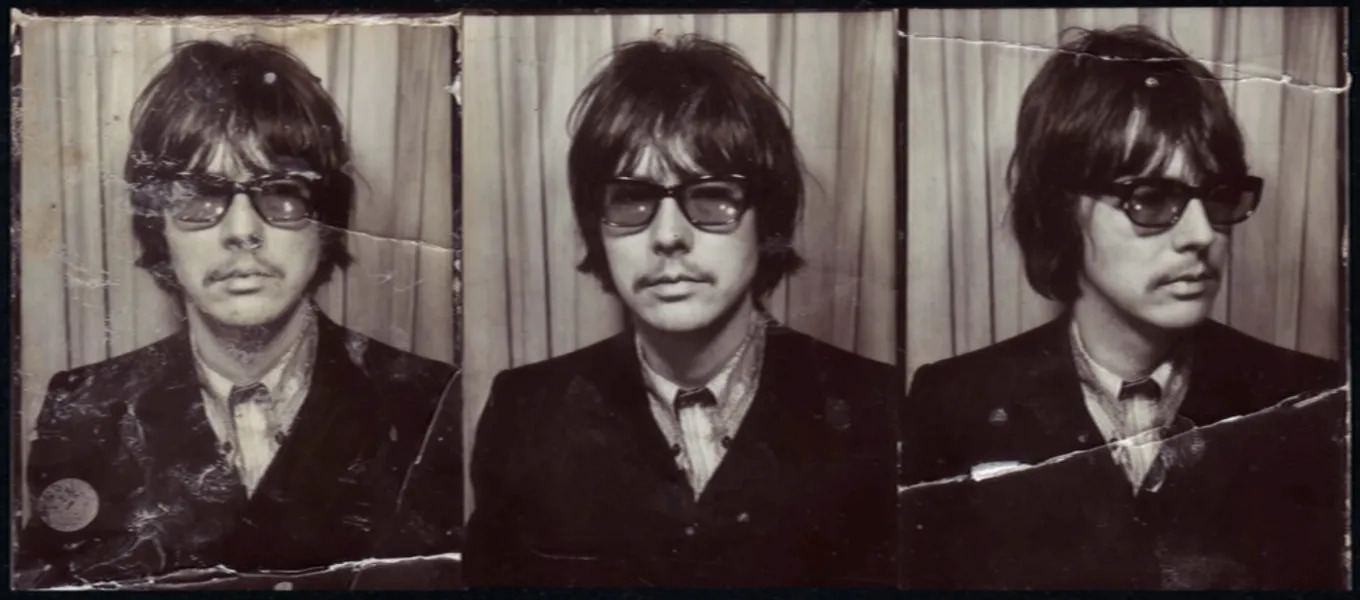

Photos d’identité, extrait du film de Corinna Belz, Bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte (2016)

Triste femme, ayant vécu à l’ombre de la première et deuxième guerres mondiales, au sein d’une famille d’ouvriers, voit sa vie se dégrader petit à petit. Après deux mariages ratés, la vie de la jeune femme de 30 ans devient terne, « sans exigence, sans désirs, où les besoins eux-mêmes n’osent s’avouer ». Le récit retrace ses moments de crise, durant lesquels elle éprouve l’envie de partir loin et de voyager afin d’échapper aux voix qui la poursuivaient et la suffoquaient au sommeil, avant de commettre l’acte ultime.

Handke épure le tragique de la mort, s’approche le plus possible du réel pour l’accueillir dans une prose qui veut seulement observer, et laisser trace d’une existence qui suppliait seulement “d’apprendre quelque chose.”

Mais le récit s'(in)-achève, décousu, pour se transformer en simples fragments, et embrasse le silence, comme en témoignent ce passage :

Elle a emporté son secret dans la tombe !

Elle put avoir un second visage dans un rêve, mais ce visage était déjà assez usé.

Elle était bonne.

L’excipit, qui se lit comme une promesse, annonce un texte à venir : « plus tard j’écrirai sur tout cela en étant plus précis ».

Mohamed Achraf Chiadmi (Rabat, 1995)

Agrégé de lettres modernes et doctorant. Sa recherche porte sur l’œuvre de Patrick Modiano, où il explore les thèmes de la mémoire, de l’oubli et de la quête de soi.